(作者:刘守英)

▍结论与政策建议

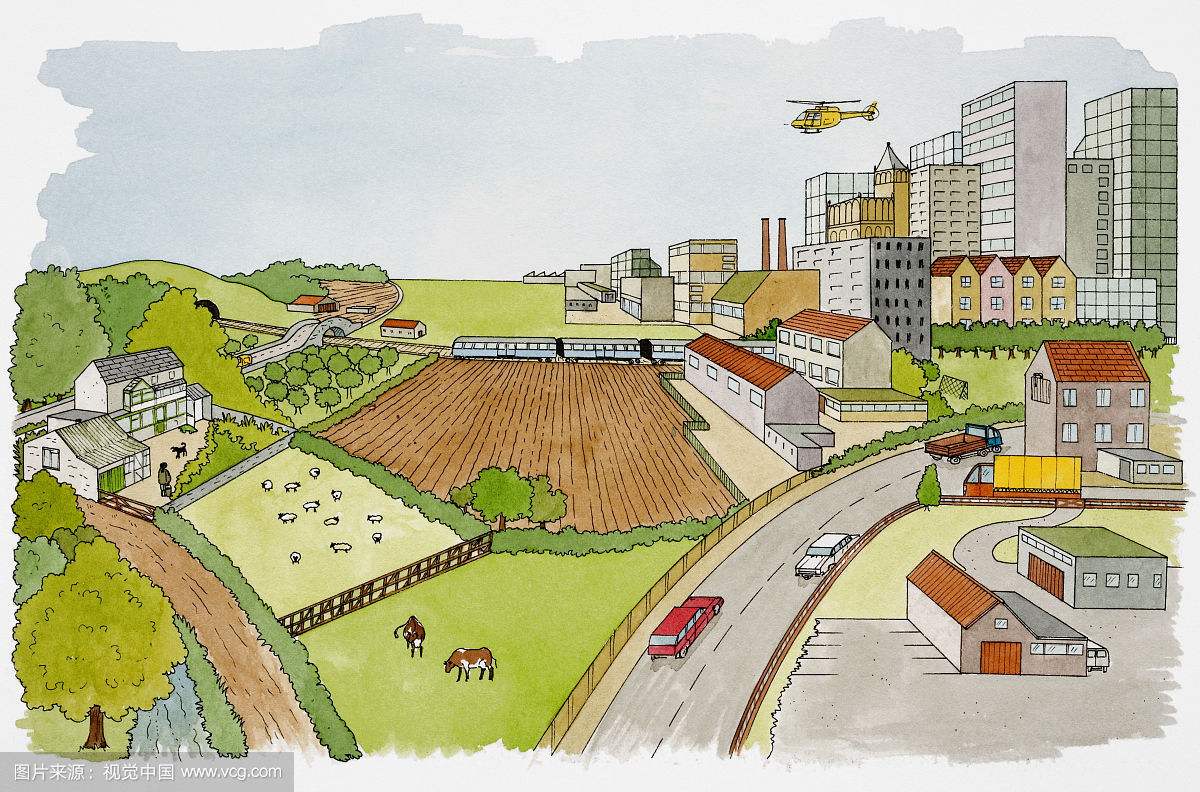

从历史变迁的角度来审视,改革开放四十年的最伟大成就,是使中国从乡土中国转型为城乡中国。一方面,中国的农民高度分化,不同类型的农民与乡村的经济和社会关系发生分野。伴随农民的离土出村,他们与土地和村庄的粘度松解,尤其是农二代不仅离土出村,而且不返农、不回村,就业在大城市、县城和镇成为归宿,乡土成故土、乡村变故乡,农业在告别过密化的同时也在多功能化。中国的结构形态已经告别费孝通意义的乡土中国。另一方面,城市化从单向转向城乡互动,生产要素在城乡之间的配置活跃,城乡之间的分工与互联互通增强,乡村在分化的同时业态、产业、功能多样化,城乡两个文明彼此需要与共生共荣,这种新型的城乡关系与作为成熟形态的城市中国呈现独特的阶段性特征,城乡中国成为中国今后相当长时期的一个阶段。

城乡中国阶段的土地问题也呈现出阶段性特征,一方面,它既不同于乡土中国,土地不再是国家收入和农民生计的主要来源,农地的经济重要性下降,农二代与土地和农业的情感疏离,且不再以地为生、以农为业,到了从出生就已经城市化的农三代,他们更是与土地和农业的关系脱离,思考和处理城乡中国的土地问题必须摒弃乡土中国的土地观。另一方面,由于城乡中国阶段的经济增长模式和发展动能转换,产业转型升级和城市转向内生发展,城乡关系出现历史性转折,土地与国民经济和结构变革的关系改变,土地发动机功能衰竭,以地谋发展模式的成本收益结构变化,风险加大,因此,城乡中国的土地问题不能继续以快速城市化时期的土地公共政策来应对。中国下一程的重要使命是完成从城乡中国到城市中国的现代化转型,解决好城乡中国的土地问题是关键。

(一)明确城乡中国阶段的土地功能定位

中国十分幸运地利用土地的发动机功能创造了堪称奇迹的经济高增长和快速的工业化城市化。土地在城乡中国阶段将扮演怎样的角色,取决于在客观把握这一阶段趋势性特征基础上对土地功能的正确定位。

一是必须痛下决心告别以地谋发展模式。土地的发动机功能已经完成其快速推进工业化城市化的历史使命,继续依赖土地发动增长的效力减退,风险加大,制度成本上升,收益下降。但是,由于体制和利益惯性,只要各类主体还可以依赖土地谋发展,中国经济就不会主动转向创新驱动的质量发展模式。中央政府在这方面应当主动作为,因为支撑这套模式的中枢——地方政府增长导向、土地指标控制与调控、货币与土币联动——都控制在中央政府手上,转变土地功能有利于中央政府从数量增长转向质量发展的目标。实际上,中央政府主动切断以地谋发展通道的收益是大于成本的,因为这套模式产生的风险(包括金融和社会风险)主要由中央政府承担,以地谋出的增长很大程度是数量型增长,切断以地谋发展机制,短期面临阵痛,但长期是受益的,由此可以换来更优的质量增长,解决国民经济长期存在的结构问题。

二是土地从供给主导转为需求引致。土地发动机功能因土地供应由政府独家供给主导而生。由于土地供应由政府主导、独家供给的地方政府以土地投放拉增长,以土地低价供应招商引资,以土地出让和抵押融资推动基础设施和城市建设。在城乡中国阶段,经济发展阶段转换,工业化方式转变,土地供应转向需求引致,不仅不会损伤经济增长,相反能提高土地供给的质量,矫正扭曲的土地结构,使土地供应满足真实的土地需求,促进经济发展阶段转换与转型。

三是从政府主导的配置转向规划与市场主导的配置。在快速城市化阶段,为了保护耕地和约束地方政府转地行为,中央政府对土地使用总量、结构与变化动态进行规划、审批和年度指标管制。在地方政府以地谋发展激励和规划约束力失效的现实下,这套管制安排对于实现中央政府耕地保护目标起到一定作用。在城乡中国阶段,经济发展不再依赖地方政府以地谋发展推动,刚出台的中央机构改革方案将国土空间规划、城市规划、土地利用规划整合到新成立的自然资源部,为实现有效的规划管理创造了条件。中国未来的土地管理真正能够实现在规划和用途管制下,发挥市场在土地资源配置中的作用,促进土地集约节约利用,提高土地配置效率。

(二)城乡互动的土地配置制度改革

进入城乡中国阶段后,城乡互动的特征已经显现,人流和资本流已经在城乡之间对流,促进土地从乡村向城市单向配置的土地制度必须改革。城乡中国阶段的土地配置改革一方面要促进城市用地的高效配置助力城市转型升级,另一方面要通过土地配置制度改革实现乡村平等发展权。一是征地制度改革。中国的土地城市化阶段已经过去,城市框架已经搭建,没有必要继续沿袭低价征地城市化模式,这既因为不需要继续通过大面积征地为城市扩张提供大量新增建设用地,也因为存量建设用地继续沿用征地方式成本高昂。因此,城乡中国阶段有条件也有必要按照国际通行规则——即公共目的、市场价补偿、程序公开透明——改革现行征地制度,这不仅不会给经济增长造成损伤,还有利于社会稳定与公平正义。

二是城市土地结构改革。以地谋发展造成的土地结构扭曲是国民经济结构失衡的根源。在城乡中国阶段,通过优化土地结构解决结构失衡大有可为,重点是城市用地从增量为主转向存量为主,减少政府以地招商引资、降低工业用地比例,减低政府依靠增加基础设施用地保固定资产投资,严格控制新城、新区建设,控制地方政府新增办公用地比例,盘活政府存量公共用地,减少保障房等供地,增加和多渠道保障住房用地供应。

三是城中村改造与城市更新中的土地制度创新。城乡中国阶段必须解决二元土地制度形成的双轨城市化,包括改变单一征地模式造成的城市化成本抬升,借鉴市地重划经验,利用土地价值增值捕获解决城市更新中的资本平衡、土地所有权利益以及土地增值收益的合理分配。允许城中村农民集体利用集体土地提供租赁房,解决进城农民在城市的体面落脚和居住问题。

四是城乡建设用地的权利平等。在符合规划和用途管制前提下,农民集体建设用地与国有建设用地享有同等的权利,集体经济组织和农民可以利用集体建设用地从事非农建设,享有出租、转让、抵押建设用地的权利。

(三)适应转型的农地权利和经营体系重构

城乡中国阶段的农业发展迎来契机,农民对农地经济依赖性下降使农业告别生存农业,消费需求变化使农业告别吃饭农业,农业投入结构和发展方式变化使农业告别过密化农业。农业的内涵、功能、要素组合、经营和服务规模、可盈利性等等都在呈现出与乡土中国和快速城市化阶段的巨大变化。为此,农村土地制度和经营制度的变迁是势不可挡的,在很大程度上,农地制度安排的选择与变迁方向决定农业转型的成败。

一是集体所有制改革。农村最重大的改革是对集体化的集体所有制进行改革,并在法律上明确为“农民集体”,在新型集体所有制下,集体资源和资产是农民成员集体的集合,集体组织是这个集合委托的代理人。只有在产权清晰、归属明确、治理有效的前提下,集体经济才能壮大。因此,集体所有制改革首先在方向上必须明确不是重回集体化,不能搞归大堆,不能侵犯农民土地权利。界定集体所有资源产权,重点是上一轮未到户的集体资源产权的界定,以免以权侵公及以私侵公。产权界定清晰以后,允许集体资源资产集体经营、委托经营、合作经营,集体资源资产经营收益由成员按份共有。

二是承包经营权的分割与合约保障。农村改革最重要的成果是赋予集体成员承包经营权,承认农民对土地的财产权利。农民拥有土地财产权并不妨碍农业转型、要素组合与其他经营主体使用土地,不能以任何理由动摇和损害已经赋予农民的土地财产权利。在城乡中国阶段,农民的离土出村和农二代、农三代对土地观念的变化,农地承包权与经营权的分离势在必然,是农业生产要素组合的重要部分。农地承包权与经营权的分割是集体成员承包经营权的自然权利,承包农户是决定权利是否分割和如何分割的决策者,集体组织不得以集体所有者名义介入和行使。从承包经营权分割出的经营权内涵依承包者与经营者合约议定,双方都必须遵守,合约受法律保护。农地三权分置之所以还要由顶层政策和法律宣示,因为集体所有制下承包权与经营权的权利分割合约容易受到权力侵犯,正式制度和法律保障更有利于界分三权的内涵与关系,更好地保障所有者、承包者与经营者各自的权利,对权利分割的正式安排不是为集体所有权削弱承包权、做大经营权提供方便。

三是农业经营体系改革。农业经营体系是一个被严重窄化和误解的领域,长期在生产主体上打转转,理论讨论和公共政策的焦点就陷入是个体经营还是集体经营、是家庭经营还是合作或公司经营的两个极端。实际上,农业经营体系是围绕农业经营从田头到餐桌的产业、生产、组织、服务的完整体系。农业经营体系的改革既要提高农业经营者的效率,又要实现农业生产要素的有效组合和农业规模报酬。包括农业的多功能化和农产品价值链延伸,农产品增长从数量向质量转变;经营者在农业各个领域的进入,农民的改造与改变;农业经营制度变化,包括家庭经营的专业化,合作的演化,法人农业发展;以及以农业服务规模化、区域种植规模化、市场化实现农业规模经济。

(来源:《北京大学学报(哲学社会科学版)》2018年第3期)

(采晴整理)